|

东南亚环形俯冲体系超级汇聚形成的物质黑洞

在线阅读 http://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103647

在全球三大类板块边界中,俯冲带一直是人类探索地球深部的重要目标,不仅动力机制复杂,对人类影响直接,也是火山带、地震带、矿产带和能源带的交汇。俯冲带是地表物质返回地球深部的主要通道,其俯冲动力与循环对流模式是板块构造理论的基石和经典。然而当线性的俯冲带不断弯曲演化,最终形成三边俯冲的复杂的环形系统时,原有的板片形态、深部结构和对流模式将会极大改变,动力机制更趋复杂,引发了一系列当今板块构造理论难以解释的新问题、新现象。

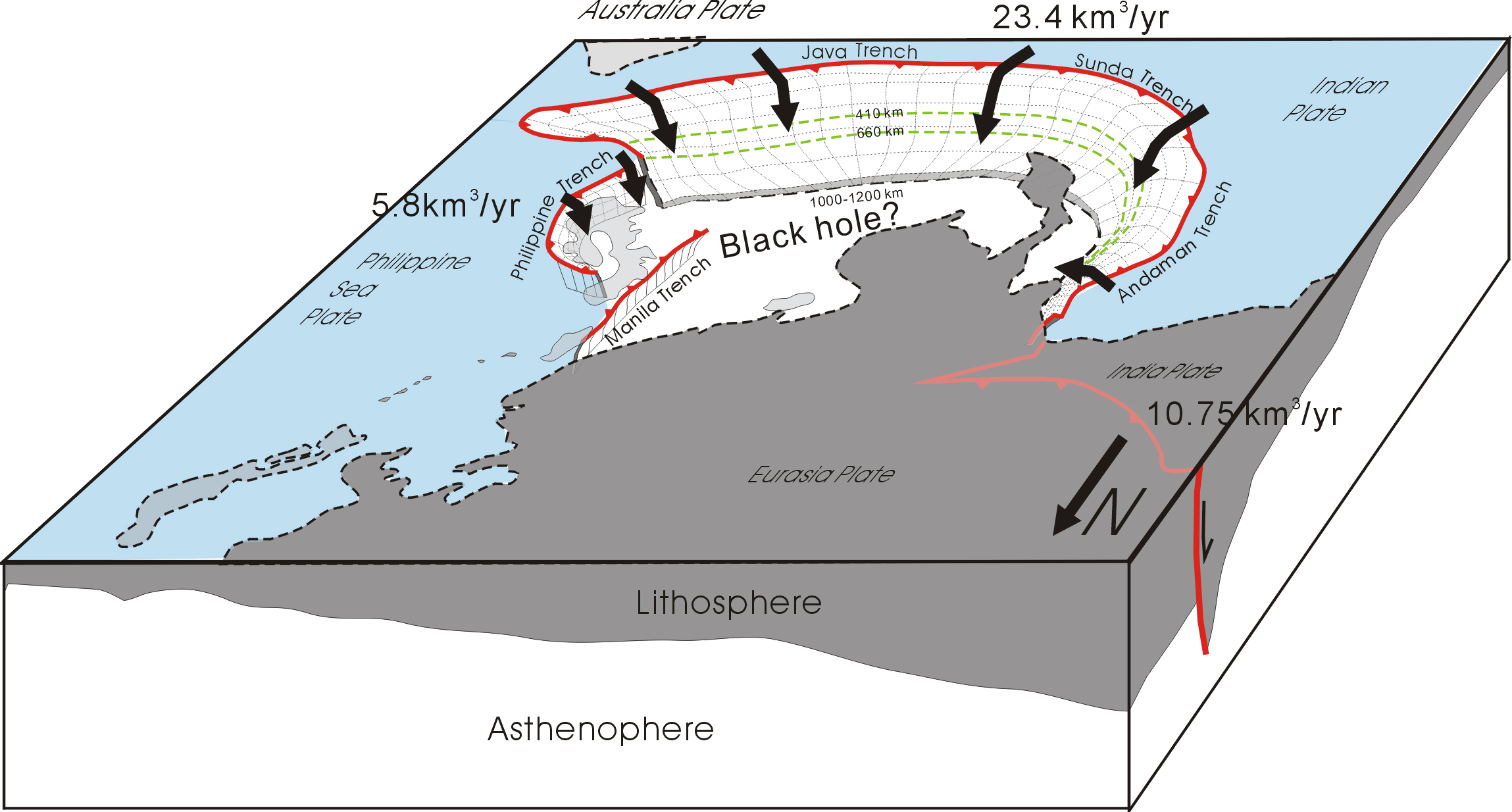

东南亚环形俯冲带正是这类系统的典型代表。作为地球上独特的超级汇聚系统,它东西分割太平洋和印度洋,南北衔接澳洲和亚洲大陆,在东、西、南三个方向上分别被菲律宾海板块、印度洋板块和澳大利亚板块俯冲,形成了一个巨大的环形俯冲汇聚系统。东南亚环形俯冲带由于处于区域地球动力重要枢纽和核心交汇地带,其物质和能量的深部循环与最终归宿一直是一个捉摸不透的科学谜团,既缺乏系统科学观测,又没有公认的理论模型,从而使该区成为推动板块理论发展和验证科学假说的绝佳场所,并一直是IODP、InterMargin、InterRidge和GeoPrisms等国际/国家科学计划的聚焦点。

近日,自然资源部第二海洋研究所海底科学重点实验室团队在国际地学top期刊《Earth-Science Reviews》在线发表综述性文章“Dynamic processes of the curved subduction system in Southeast Asia: A review and future perspective”(东南亚环形俯冲系统的动力学过程:回顾与展望),对国际及国内学术界近几十年来在东南亚环形俯冲系统深部结构、物质循环、岩浆活动和地球动力学演化过程的成果与进展进行了系统综述。

研究发现,东南亚环形俯冲系统(1)是地球表面岩石圈物质向深部循环的巨大“黑洞”。经计算,每年通过周缘俯冲带进入地球内部的俯冲体积总量可达23.4立方公里,相当于印藏碰撞汇聚量的三倍,形成了全球独特的超级汇聚中心;(2)东西两侧的俯冲板片以高角度俯冲,穿越了地幔转换带,而南侧俯冲带穿越了地幔转换带后,平躺于下地幔,形成了非常独特的“簸箕”状地幔深部结构,与板块经典理论的两种地幔结构模型均不一致;(3)东南亚环形俯冲系统具有独特的岩浆响应机制,不仅形成了靠近俯冲带的岛弧岩浆,还有大量的远离俯冲带、与俯冲作用间接相关的板内岩浆或弧后盆地玄武岩;(4)环形俯冲系统的形成并非一蹴而就,而是经历了从“V”形到环形的长期板块构造演化过程。

研究同时发现,对东南亚环形俯冲系统的研究依然存在诸多科学问题,包括环形俯冲系统在全球碳、水等物质循环中扮演怎样的角色?什么因素控制了板块俯冲的角度、滞留的深度和时间?环形俯冲系统形成后壳幔相互作用和地幔对流模式如何变化?超量汇聚的俯冲物质是如何循环的?如何影响岩浆-构造活动,产生地幔柱?对于回答上述问题,照亮东南亚地幔转换带之下的结构对回答上述问题显然极其关键,需要在新的地球物理观测手段的支持下对东南亚俯冲体系的深部结构进行更深、更高分辨率的探测。同时需要开展地球物理、地球化学和基于动力学数值模拟的地球动力学综合研究,以揭示环形俯冲系统的深部行为和动力机制。

(来源:自然资源部第二海洋研究所)

|