|

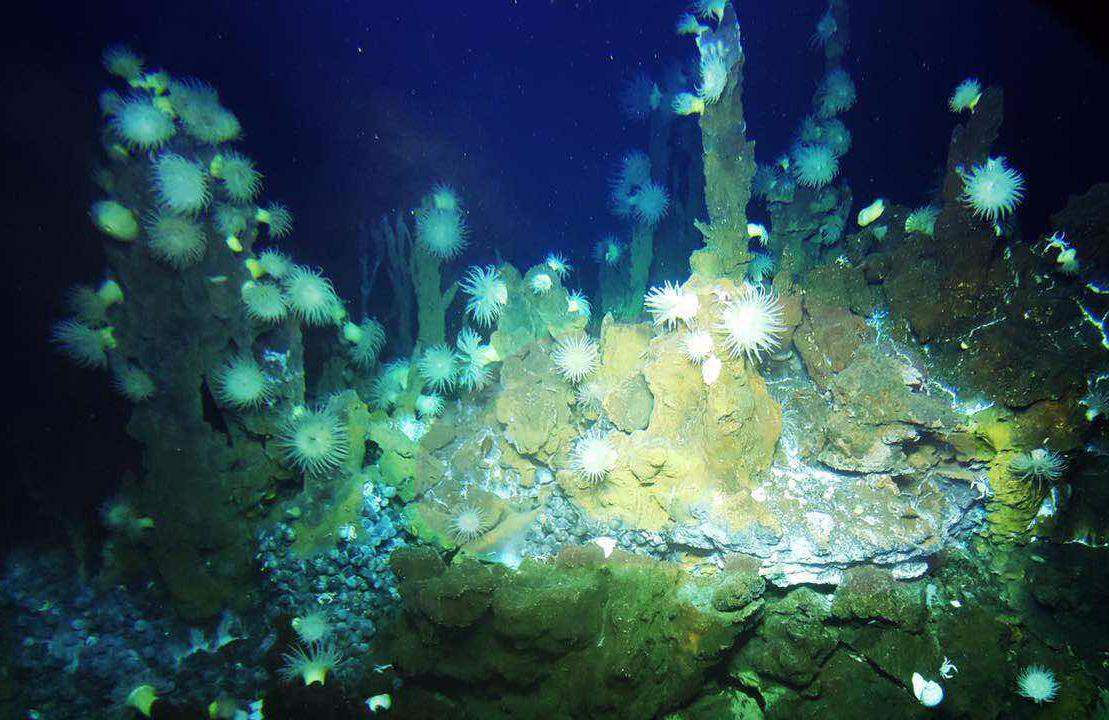

卧蚕1号热液区海底世界

邱中炎进入“蛟龙”号

大洋38航次进展顺利,“蛟龙”号载人潜水器3月初分别在西北印度洋进行了多次下潜,国家海洋局第二海洋研究所科学家在调查区域观察到大面积的硫化物烟囱群,同时获取了丰富的硫化物样品。

3月2日,“蛟龙”号布放入水,开始执行大洋38航次首个科学应用下潜(总第124潜次),航段首席科学家、国家海洋局第二海洋研究所海底科学重点实验室副主任韩喜球研究员在卧蚕2号区下潜。本次最大下潜深度3120米,水中时间9小时44分钟,海底作业时间6小时8分钟。本潜次沿热液区测线开展调查和观察,了解了热液区范围和硫化物分布,并进行了环境参数测量。开展测深侧扫微地形地貌测量,拍摄了大量海底高清视频照片资料。

3月4日,第3潜次(总第125潜次)在卧蚕1号区沿测线开展调查,国家海洋局第二海洋研究所海底科学重点实验室助理研究员邱中炎下潜,该潜次最大潜深3013米,观察到大面积的黑烟囱群,初步圈定了热液区分布范围,对热液喷口流体进行测温,最高温度达253℃,并布放了硫化物烟囱帽和生物生境实验板,对弥散流进行了溶解氧和温度测量;开展了测深侧扫微地形和环境参数测量,获取了丰富的块状硫化物样品。

在7日进行的第4潜次(总第126潜次)中,国家海洋局第二海洋研究所海底科学重点实验室王叶剑副研究员下潜,在大糦热液区沿测线开展调查,最大潜深3517米,初步圈定了热液区和硫化物分布范围,对热液低温弥散流进行测温,布放了微生物富集装置。

据本航段首席科学家韩喜球介绍,与卧蚕1号热液区相比,大糦热液区烟囱体较大。硫化物堆积体规模较大,高度可达数十米。同时,该区域生物优势种以盲虾和海葵为主,见到少量螃蟹、茗荷、多毛类。韩喜球认为,获取的硫化物样品对重建该区域热液成矿作用过程、评估该区域成矿资源潜力,具有重要价值。

大洋38航次于今年2月6日从青岛起航,共分三个航段,分别在西北印度洋、南海、雅浦海沟和马里亚纳海沟开展大洋资源与深海前沿科学调查,时间为124天。

(来源:国家海洋局第二海洋研究所)

|