|

有多少人愿意在生命结束后,将自己的大脑存入用于解码智慧奥秘的“脑银行”?近日,科技部、财政部公布了国家科技资源共享服务平台优化调整名单,浙江大学医学院中国人脑库(简称浙大脑库)顺利入选,成为国家级资源平台——“国家健康和疾病人脑组织资源库”。

据了解,脑库也叫“脑银行”,是收集、储存各种神经疾病患者和正常人所捐献的死亡后的大脑,以及他们的病史资料(匿名)的机构,其中珍藏的人脑资源是科学家们进行脑科学研究时的一笔宝贵“财富”。

通过志愿捐献途径,捐献者在去世后把大脑捐献(存)到脑库,研究脑和脑疾病的科学家就像从银行贷款一样,可以申请使用“脑银行”里存放的脑组织样本进行人脑研究,源源不断地产生科学研究成果造福于大众。

浙大脑库成立于2012年,是在中国科学院院士、浙大医药学部主任段树民的直接领导下,整合神经科学、人体解剖学、病理学和其他相关学科专家和力量打造的多学科样本平台。成立7年来,该脑库已经按照国际标准工作流程收集、储存了179例新鲜人类全脑组织样本。

目前,浙大脑库所收集到的人脑组织样本包括阿尔茨海默病、帕金森病、精神分裂症、舞蹈症等各种神经和精神类疾病,还包括不同年龄段的未罹患精神、神经疾病的中国人脑组织样本,是目前国内唯一收集了多种精神和神经系统疾病患者脑组织样本,并且为每一例脑样本做好正规、全面神经病理学诊断的,与国际热脑组织库建设标准接轨的中国人脑组织样本库。

事实上,相较中国而言,西方发达国家对人脑库建设更为重视,欧美等国家已经建立了较为完善的捐脑程序和相应法规。而我国由于受制于传统习俗的束缚,长期以来人脑组织样本来源受限,人脑组织库的建设起步较晚,缺乏一定的社会基础。

记者了解到,浙大脑库在2012年11月收集到的第一例捐献的大脑,来自丽水一位亨廷顿氏舞蹈症患者。这是一种遗传性神经退行性疾病,症状表现为不能控制的舞蹈样不自主运动等。由于具体脑内发病机制不明,暂时还没有精准的治疗方法。如果有相应的大脑组织样本供科学家们研究,就能早日找出这些人脑疾病的发病原因,进而找出有效解决方案。

“很多人脑疾病动物并不会罹患,例如精神分裂症、阿尔茨海默病、帕金森病、亨廷顿氏病等,因此需要直接研究患者的人脑组织样本,并和正常人脑组织进行对照研究。” 浙大脑库负责人包爱民教授说,在浙江大学医学院第二附属医院神经内科张宝荣教授的帮助下,该患者和家属充分理解了脑库建设的意义,并一起下定决心在患者去世后捐赠大脑,为后代留下了这份珍贵的“礼物”。

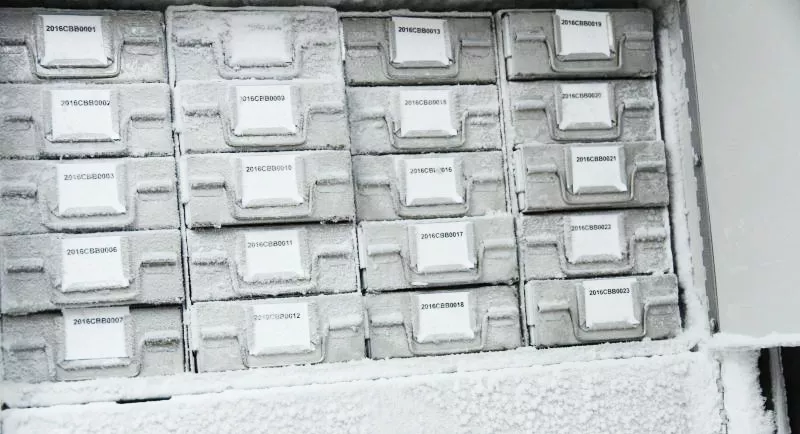

据介绍,个体去世后捐献的大脑被取出后,脑库的工作人员会按照超低温冻存脑组织、福尔马林固定脑组织、福尔马林固定后石蜡包埋组织等三种形式对大脑样本进行精心保存。此外,脑库会对所收集到的捐赠者的脑室脑脊液、血液立即进行离心,之后分装保存于超低温冰箱(-80℃)。

包爱民告诉记者,为了准确显示捐赠者大脑的生前特征,要求死亡后延搁时间(即从医师宣布临床死亡,到脑库取出大脑进行储存之间的时间)越短越好。目前,浙大脑库的平均死亡后延搁时间为10小时,达到国际脑库工作标准,并领先于很多其他脑库。

此外,浙大脑库对所收集到的每一例大脑样本都建立了文字(纸质版)和电子信息档案,包含捐献者生前基本信息和临床资料、取脑和脑组织存储记录、神经病理学诊断报告等,并由专职技术人员负责数据录入和保存于脑库数字化管理平台,所有信息均匿名编号储存,严格保证数据的安全和捐赠者的个人隐私。

截至目前,浙大脑库已向国内26项科研项目提供了3600余份人脑组织样本,这些研究项目包括国家重点研发计划、国家自然科学基金重大专项等,为启动针对中国人脑组织样本的研究提供了有效的支持和服务。

与此同时,浙大脑库还与国际著名的荷兰人脑库建立了长期稳定的合作关系,按照国际一流标准共建,并设立学术委员会,双方定期互派人员开展学术交流。今年4月,浙大脑库还正式与浙江大学医学院附属第一医院签署了合作共建协议,有效结合医院平台和投入,进一步拓展样本来源,提升样本质量。

|