|

近日,浙江省农业科学院联合浙江大学等单位在国际权威学术期刊Nature Communications上发表了题为A nuclear-encoded endonuclease governs the paternal transmission of mitochondria in Cucumisplants的研究成果,成功破解了线粒体单亲遗传的谜题。研究首次发现了控制线粒体遗传方式的关键基因MTI1,犹如细胞内的海关“审查官”,清除“非法入境者”,确保只有一方的线粒体遗传给后代。该基因突变后,线粒体的遗传模式从单亲遗传转变为双亲遗传!这一突破性发现为深入理解植物细胞质遗传机制奠定了重要理论基础,并为真核生物线粒体遗传研究提供了新见解和视角。

甜瓜属(Cucumis)是一个极为特殊的植物群体,已被充分证明遵循父系线粒体遗传方式,是研究线粒体单亲遗传的理想模型。研究团队首先建立了一种有效的策略来筛选线粒体遗传突变体,并成功鉴定到一个表现母系线粒体遗传模式的突变品系P3A,并利用正向遗传基因定位方法成功定位到控制线粒体单亲遗传模式的候选基因——MTI1,该基因被预测编码核酸内切酶。随后,研究团队通过CRISPR-Cas9基因编辑技术验证了MTI1的功能。mti1功能丧失导致黄瓜和甜瓜的mtDNA遗传模式从父系转变为双亲遗传模式,表明MTI1在控制甜瓜属线粒体非孟德尔遗传模式中发挥了关键作用。

转录组分析表明,蛋白质泛素化是DEGs最显著富集的途径,所有与蛋白质泛素化相关的基因表达显著上调,表明泛素化过程可能参与靶标线粒体的识别。泛素化已被证明可以导致哺乳动物受精卵和胚胎中精子来源的线粒体和线粒体DNA的降解,从而确保mtDNA严格执行母系遗传,而精子来源的线粒体被选择性降解。推测类似的机制也可能存在于植物授粉受精过程中线粒体的选择性降解。

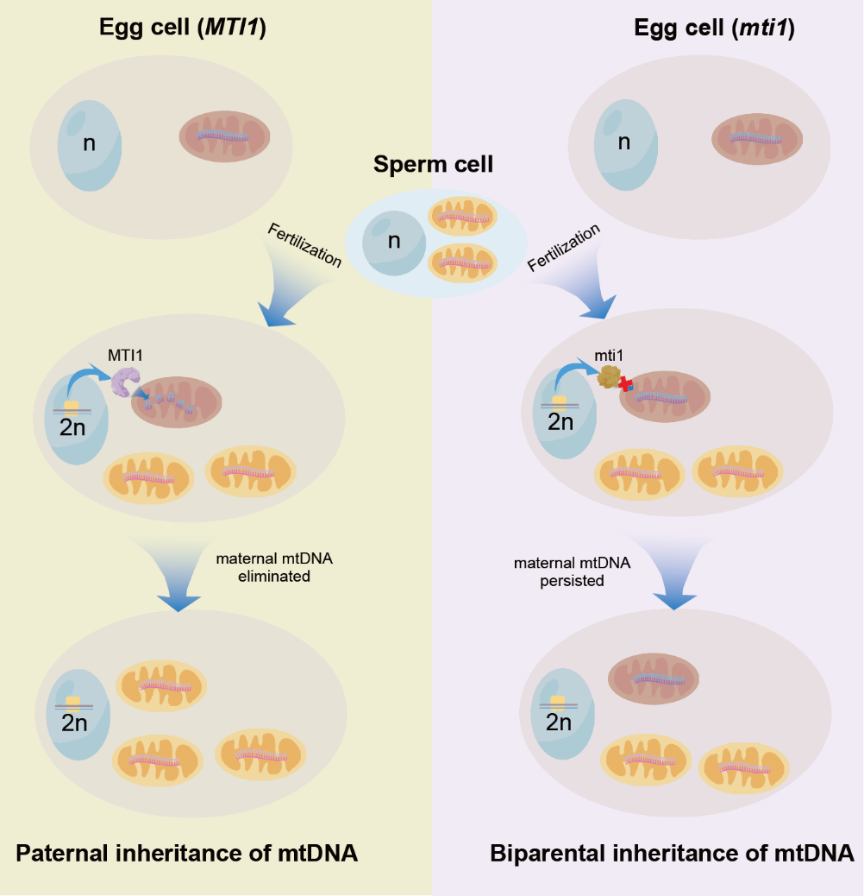

该项研究揭示了一个核编码且线粒体定位的核酸内切酶,在植物线粒体非孟德尔遗传模式中起着开关作用,并提出了甜瓜属线粒体遗传的调控模型(图1):当雌配子携带野生型MTI1时,母系mtDNA在受精后发生降解,父系mtDNA在合子和最终的胚胎中占主导地位;当雌配子携带突变mti1时,母系mtDNA在受精后仍然存在,双亲mtDNA在合子和最终的胚胎中共存。

图1 甜瓜属线粒体遗传调控模式

浙江省农业科学院沈佳副研究员和浙江大学吕小龙研究员为论文共同第一作者,浙江省农业科学院寿伟松副研究员、浙江大学张明方教授和美国威斯康辛大学麦迪逊分校Michael Havey教授为论文共同通讯作者,浙江省农业科学院许昕阳博士和张跃建副研究员,浙江大学农业与生物技术学院博士生王陈昊,以及法国国家农业研究所的Eduardo Munaiz博士等参与了该项工作。该研究获得了浙江省“领雁”计划、国家自然科学基金、浙江省蔬菜新品种选育重大科技专项等项目的资助。

(来源:浙江省农业科学院)

|